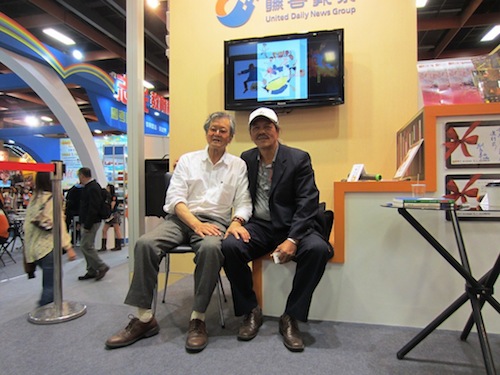

將近二十年與黃春明老師沒有如此親近的相遇,他那個世代本土籍的作家展現對自身成長的鄉土,對於新新職場如國際貿易的接受進行反思表現在作品的內涵,是與他同世代的外省作家猶如隔世的情愫。與黃老師在書展的巧遇,在他身上感受他堅持性格的傷痕,在那一刻的相遇,我希望今年可以抽空去宜蘭探望他,昨日回到蘭嶼家,凌晨起我心生思念黃老師,我一直想著文學創作的轉換,轉型,作家對社會關懷的情感,有許多的事務跟他學習,黃老師,你放心我會去宜蘭看你的,也更盼望你可以來蘭嶼,小弟招待,願健康跟你廝守。

傳統人類學者的學院書寫

我清大的同學在一家小出版社做苦工,去年他寄了一本日本學者寫的”海參戰爭”這本書是在探討水詩界的海參做為人類的共同資產,呼應生態浩劫,多元生態永續應賦於國際環境保護政策的支持,讓我感受這個學者的良知與氣魄,很難在台灣發現。該出版社一月出版”我的涼山兄弟”,由我同學編輯,作者是台灣女人類學家在四川某個偏遠鄉鎮的田野紀實(愛滋病氾濫),他的方法論夾著真情的凝視,文學的書寫,唾棄傳統人類學者的學院書寫,唾棄學者冷漠的觀察方法,更拓展了人性關懷的普世價值,或是諷刺台灣人類學家田野書寫的狹隘,故步自封的假道學,只顧著自己形而上的論述,布爾喬亞般的服飾,繼續在教室大放摸不著地,觸不到人性的過時理論,也極為保守的假裝看不見台灣社會,原民社群等等層次不等的慘劇,包括蘭嶼達悟人驅除惡靈運動也沒有書寫過帶著正義的觀點論述,他們的專業知識庫存在學術裡的保險櫃。”我的涼山兄弟”但願可以給於還在繼續念靜態人類學的學子們一片汪洋。

島嶼文教基金會

我個人並不知道你是如何想向海洋的多情與多詭異的,或許我的外祖父在我懵懂學齡前的記憶給我的海洋是乾淨的,這也或許他們是原始人,所以對海洋的想像一直處於”浪漫的”。成長的過程也都在祖父,父親建造拼板船中積累對海洋的原始愛情,帆船是美麗的夢想禮物,就我現在一直處於貧窮的核心而言,就把它視為視覺的真情感知,我使用斧頭造船的技能希望延續,延續的意義在於林木的真情接觸。其實,假如我有錢的話,成立”島嶼文教基金會”或許來的實在,過年後我先成立有牌的工作室,藉此工作室的發展傳授民族原初的海洋知識,這是生存的自然法則,一般人說是生態保護主已者,生存的自然法則是實踐為主,而非空洞的理論,即可操練肌肉的有機,也可脫離理論的虛無,孕育與野性自然共處的實在感,帆船嘛,太昂貴了。當然朋友們的合資是可行的,不過成立”島嶼文教基金會”或許來的實在,今後的目標是,兩百萬台幣的基金。

帆船

假如我有這艘帆船,那該多好。這句話每個人都會說,都再說夢話,不會說這句話的人就是庸有這艘船的那個主人,左看右瞧這艘停放在興達港的船,我個人很喜歡,假如我有錢,第二個願望就是它。假如的假設語氣,其實都市 痴人說夢,然而在安慰自己不可能擁有這艘船的同時,那也表示有些人跟我一樣,喜歡藍海,航海在大海與離吵雜的街道。老海人說,我連一隻豬都養不起,帆船嗎,在陸地上當觀光客比較實在。

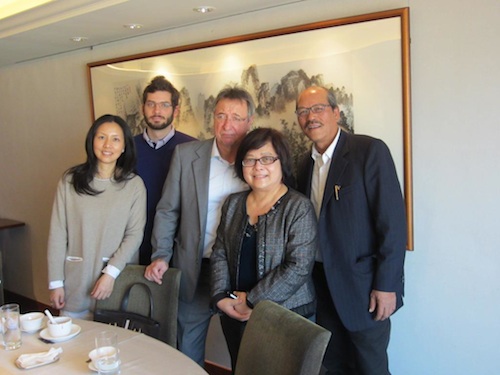

海洋的喜怒變幻是我文學的美

有時候想想自己周邊的好朋友,家人,鄰居的時候,發覺自己的命格比較喜愛自然環境的寧靜,以及他的野性。在文學創作的旅途,其實去年開始接觸臉書的時候,彷彿是最真實的日記,許多的朋友在不同領域發展,職業分類的多元與細膩,也構成都會朋友們在生存之途上的專業。今天中午與一些文友在喜來登的十七樓聚餐,與德國文學會會長交流,文字似乎是活生生的在流動,在每個人每天的想像,前些日子在海裡遇見碩大的龍頭鸚哥群魚,野性魚類的流動魚水世界,一些專業的海底攝影師花了多年的時間捕捉群於瞬間的顯現,留給電視觀眾美的畫面,而我的潛水卻只能留給自己一人的記憶。海洋的喜怒變幻是我文學的美,德國友人的來訪,文訊雜誌的接待,好像只是展現友誼的儀式,其實這個國家在九零年之後,已唾棄了文學,這些朋友們對文學出版的執著,最是激勵文學創作者的心智,而我看不見的讀者群,我經常把你們當作是我潛在水世界遇見的魚類群體,聊表對妳們的敬愛。